双向链、卡片式写作、Roam Research 与 小记

双向链接

最近「双向链接」这一概念非常的火,基于双向链接逻辑 Roam Research 在国外备受追捧,Notion 在三个月前宣布要加入双向链接功能,语雀反馈区中,询问语雀是否会支持双向链接的帖子也偶尔出现。

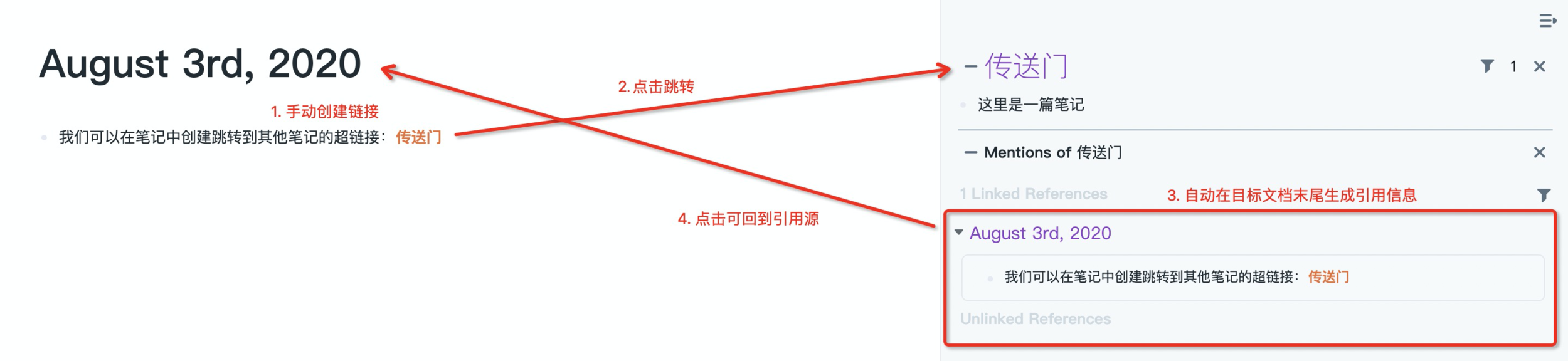

先抛开 A note-taking tool for networked thought 等高大上的理念,我们来看看双向链接到底是什么:

用户在笔记 A 创建连接到笔记 B 的超链接

系统自动在笔记 B 的末尾加入笔记 A 的引用信息

点击笔记 A 中的超链接可跳转到笔记 B

点击笔记 B 中的引用信息可跳转回笔记 A

看完以后,是不是觉得平平无奇,甚至有点想说句「就这?」,我最初看完双向链接的介绍,感觉也是「不过如此」。直到学习了卡片式写作方法论 Zettelkasten,猛然发现两者结合起来其实威力无穷。

卡片式写作法

卡片式写作法,来源于生活在 20 世纪的德国。一位名叫做尼古拉斯卢曼(Niklas Luhmann)的社会学家。30 年间,他出版了 58 部著作、数以百计的学术论文,这还不包含他的翻译作品……最令人印象深刻的是,就连去世后,卢曼还出版了好几本著作。

卢曼的秘诀,正是卡片式写作法 Zettelkasten —— 德语中意为「卡片盒」

卡片写作法式如何运作?

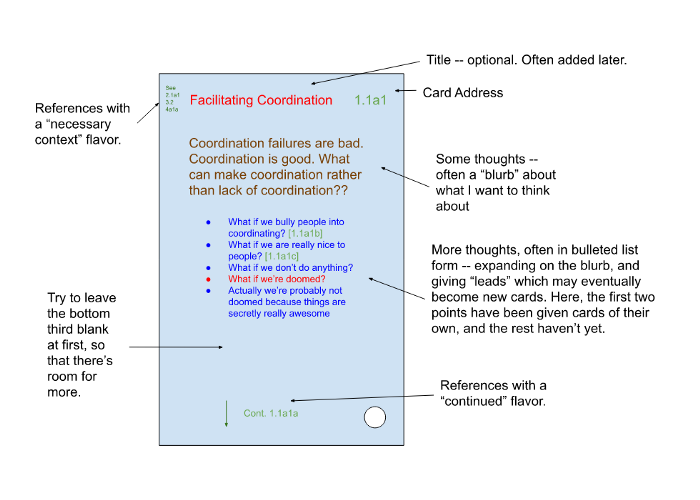

卡片式写作法的核心是将每一个灵感或想法以一张独立卡片的形式记录

并且为这些卡片间建立必要的链接

长此以往,便会形成基于这些「卡片」与「链接」形成我们独特的「知识网络」

经过前文介绍,相信你已经了解了「双向链接」以及「卡片式写作法」的具体形式,那么,他们两者是如何通力合作,形成让大家感叹「The Life-Changing Magic」的笔记系统的呢?

双向链接 x 卡片式写作法

卡片式写作法与双向链接的本质

卡片写作法的本质,是聚焦。所谓聚焦,就是在写一张卡片的时候,只针对一个主题。只有每一个卡片都针对单个主题,那他们之间才能更自由地进行链接与排布,才能提高卡片的整体复用率。试想如果在一张卡片里,写了一大堆的主题,以后要再复用其中的不同内容,就会显得很麻烦。

连接的本质,是组织,是让孤立的点连成线,组成网,激发应用。双向的好处,是刺激更多连接的产生。在网结构的某个节点中,如果只凭单向连接,我们无法看到与这个节点相连的所有节点(只能看到目标或源)。但双项链会在建立超链时,自动将反向的链接也建立起来,这样聚焦在单个节点时,就能看到更多与之相关的节点,也就看到了更多的发散可能性,知识连接更加紧密。

复利效应

相比于传统的记笔记方式,双向链 + 卡片的记录方式,会带来复利效应:

将卡片连接起来的过程,就像大脑学习知识一样。

卡片内容足够聚焦,他就能被更多复用(就像写代码时抽象的函数方法)

随着卡片的复用,连接的增多,相关联的知识会形成「集群」

集群形成后,能迅速提升笔记的思考广度

每一个新加入的节点,都能享受这种广度加成,并且让相关连接变得更加紧密

为什么不是标签?

上文谈到了组织,最常见的组织方式,是分类,而分类的典型代表,是标签。既然要对内容做组织,为什么要选择建立连接,而不是打上标签呢?

标签的创建,是一个自上而下的过程。从构建结构开始,然后将内容归档。

我们的大脑并非按照分类来工作,知识的增长,更像是植物的生长,而非建筑物的搭建

分类好比建筑物的搭建,一经设计好再改进就面临彻底重构的问题。而我们吸收知识更像是神经回路不断被加强/减弱的过程,收集之后会形成新的结构。

探索 Roam Research

讲了半天的理论知识,有没有一款产品能让大家体会到卡片式写作与双项链结合的威力呢?它就是将双向链接和卡片式写作法推到极限,敢卖到 $165 刀一年的:Roam Research

“ 罗马不是一天建成的 / Rome was not built in a day ”

How Roam Research works

从 Daily Notes 开始,日有所得,聚沙成塔,贵在坚持

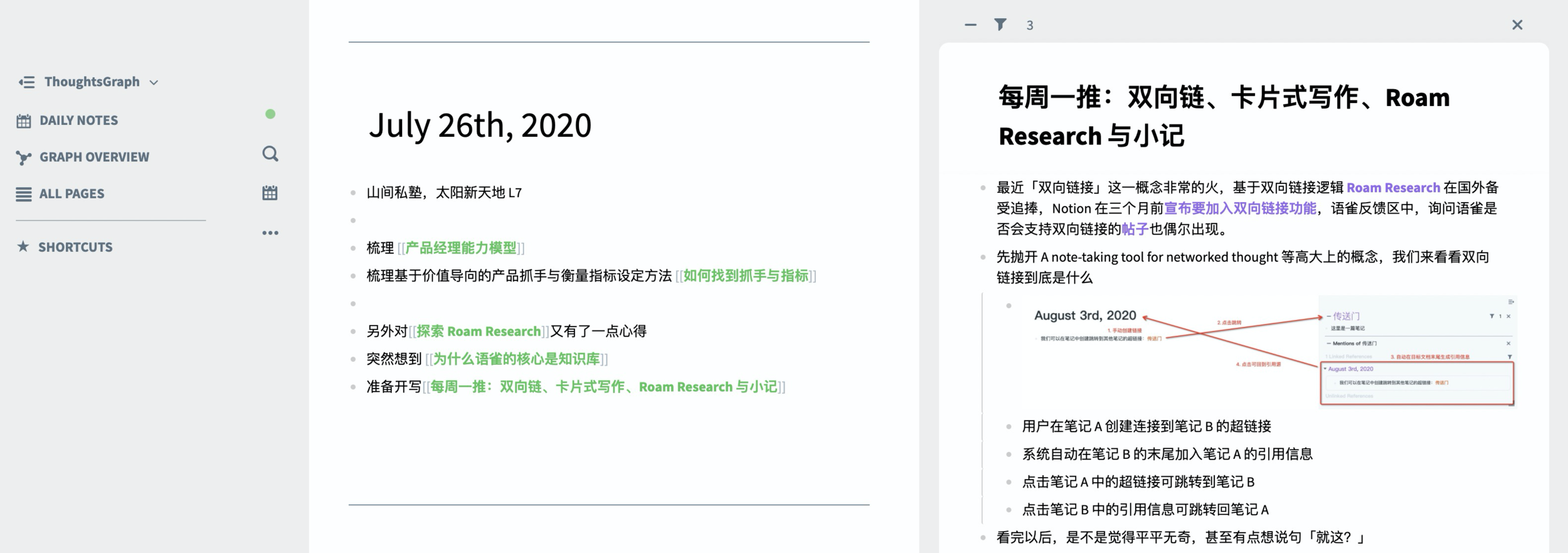

注册后打开的第一个页面, 是 Roam Research 自动创建的一篇 Daily Note,以类似 WorkFlowy 的形式,支持无限层级的无序列表。

每一个无序列表的节点,称之为一个 Block。Block 里头,可能是一个待办事项,一个想法念头,一条书摘

系统每天都会为用户创建一篇新的 Daily Note。当然,用户也可以手动创建一个笔记,记录想法。一篇笔记,就是一个 Page。Page 由 Blocks 组成。

系统支持 Page-Page ,Page-Block 之间形成双向连接

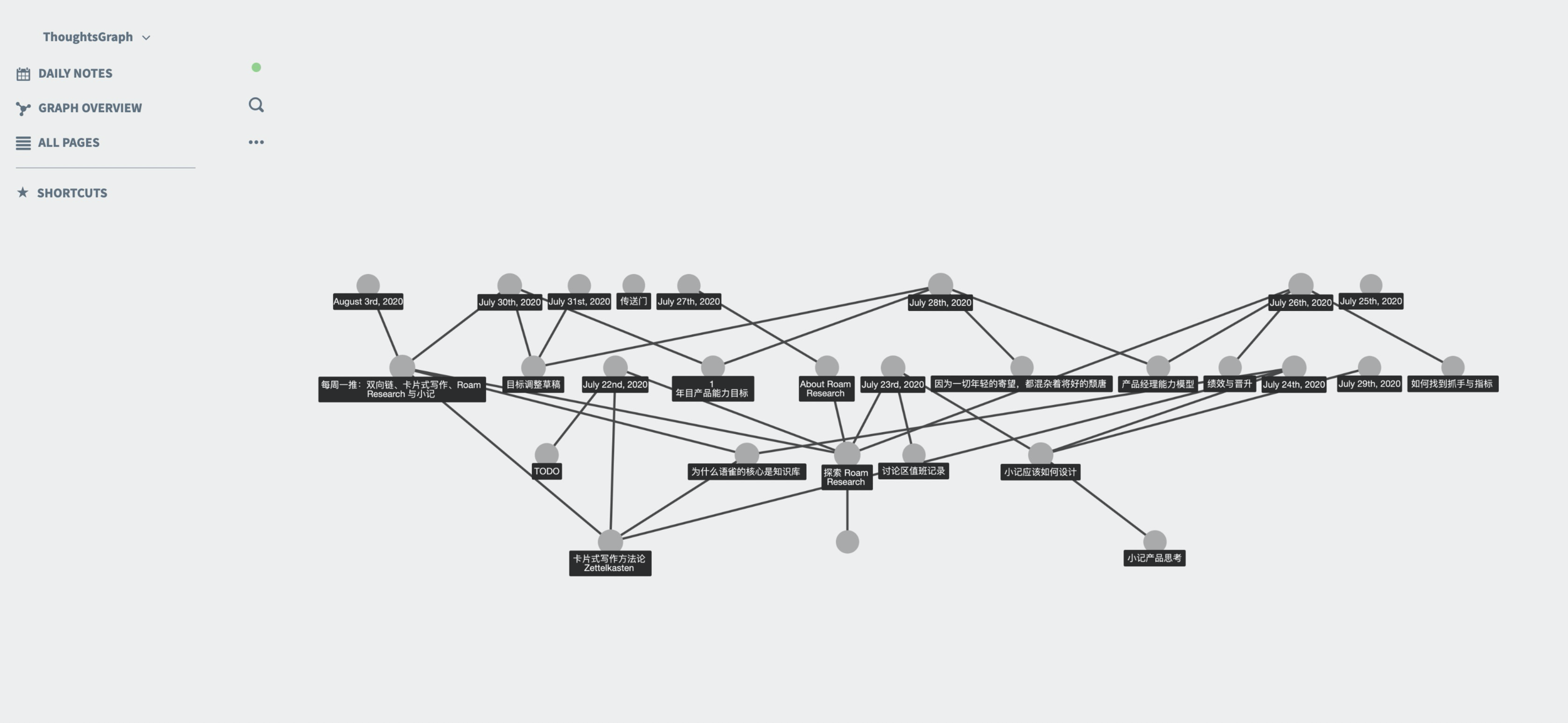

随着连接的增多,会逐渐形成网

虽然使用时间不长,还没有形成规模,但已经有一丝知识图谱内味

Roam Research 的设计,很好地反映了大脑学习知识的过程

思维的形成从散点开始(Block)

逐渐成线、树(Page)

最后变成网(Graph)

基于 Daily Note 的设计,让人非常容易「坚持」。从记录每日待办起步,针对每个待办主题,往下再记录简单的心得体会,这一切都会被双向链接自动连接起来,让事项有推进,有沉淀。

而对卡片连接的可视化展示,一方面会使得使用者颇有「成就感」,另一方面,也提供了发现知识关联的可能性,随着时间积累,会变成我们存储知识的「外脑」

对语雀的启发

为什么我们说语雀不是一个文档工具,而是一个知识库产品呢?

文档是产物,是思考的结晶;文档也是工具,是思考发生的媒介

文档有其重要价值:协助沟通,激发思考

但这些产物背后的资料库同样重要

这个资料库记录并组织了我们接触到的一切信息,是观点、知识、智慧的来源。是我们的知识外脑

语雀不仅仅想帮助用户写出一篇篇精致漂亮,逻辑严谨的文档,更希望帮助用户形成自己的资料库,成为他的知识外脑。

因此我们做的是知识管理(和协同),重在知识大脑的构筑,不单单是文档工具。

那么在当下,语雀做好了知识管理这件事情了么?

在内容组织上,语雀采用了知识库 + 目录 + 标签的组合,这种经典组合,兼顾了个人笔记、团队协同、博客专栏等多数的文档场景。是大多数情况下的较优解。

但相信看过本文内容后,你会发现,在个人知识管理,特别是碎片化知识管理这个场景下,还能做得更好。基于分类的目录树 or 标签,并非碎片化内容组织的最优解,卡片+连接才是。

一个(并不)大胆的想法:小记采用双向链接组织

之前在小记产品思考中论述过小记与文档的差别

小记面向个人碎片化知识场景,其实是契合卡片 + 双向链接这一模式的

往后小记之于个人,就是他的知识外脑,是他的资料库

文档之于个人,就是他对外的表达,是他的沟通工具

双向链接协助他建立最自然的网结构的知识库

目录帮助他以最清晰、最容易被读者接受的结构表达

“ 写作之难,在于把网状的思考,用树状的语法结构,转换成线性字符串 / The Web, the Tree, and the String. ”